電気は自分で作る時代 エネルギーの地産地消 自家消費システム

工場、事業所、店舗、事業所内の空いている土地などに

太陽光発電とデマンドコントロールの組み合わせによる新時代の電気代削減システムをご提案

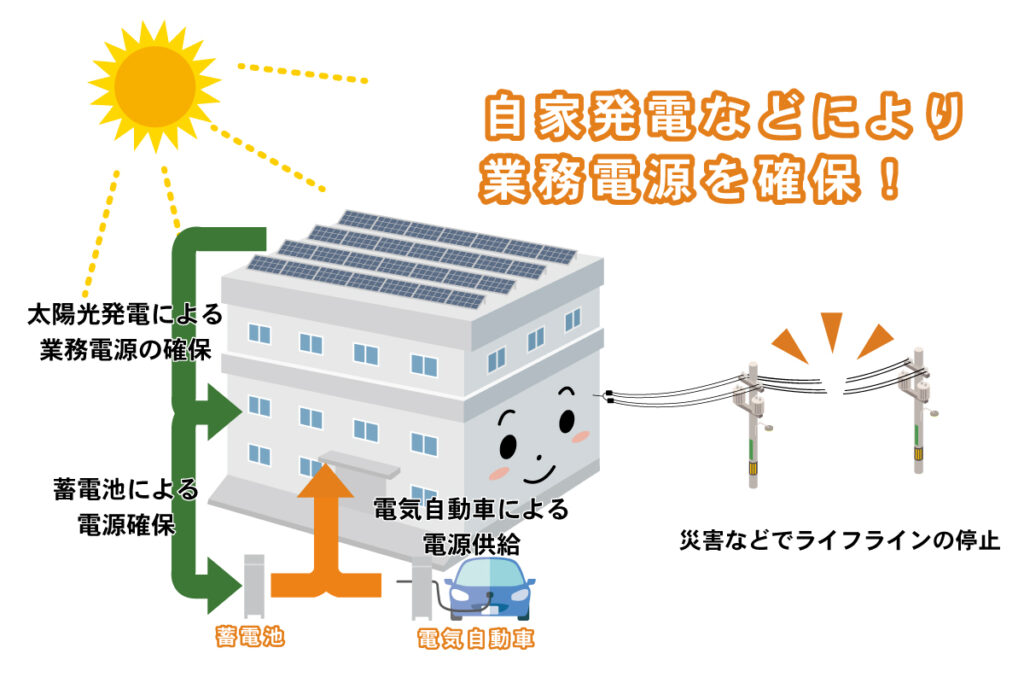

さらに省エネ対策や電気自動車、蓄電池を組み合わせた一体型の新しい電源確保の考え方

自家消費発電について

太陽光自家消費型発電とは、太陽光パネルを事業所や工場の屋根などに設置をして、

発電で得られた電気を事業所内で使用する仕組みで大きく分けて二通りがあります。

太陽光自家消費型発電とは、

太陽光パネルを事業所や工場の屋根などに設置をして、

発電で得られた電気を事業所内で使用する仕組みで

大きく分けて二通りがあります。

使い切れなくて余った電気を売る方法

発電した電気をほとんど使い切る方法

自家消費のメリット

デマンドコントロールについて

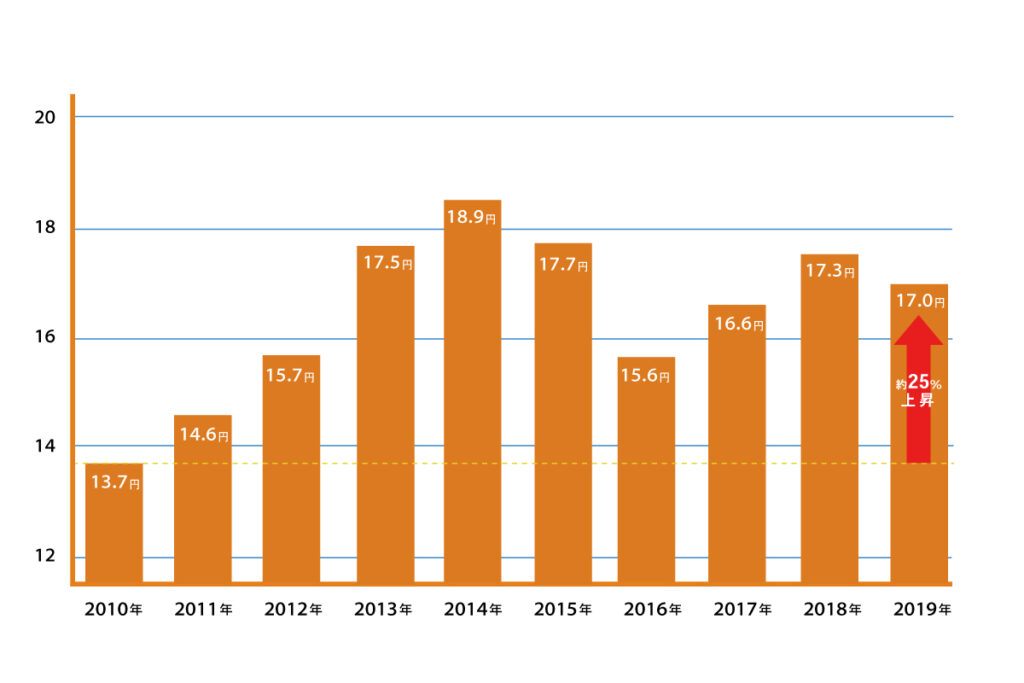

電力会社からの使用明細には大きく分けて「基本料金」と「使用電力料金」の2つが記載されています。

使用電力料金は電気を使った分だけ課金されますのでわかりやすいのですが、基本料金はいったい何を基準にして決めているのでしょうか。

それを決める基準になっているのがデマンド値というものです。

電力会社は30分間隔で使用している電気の量の平均を計測しています。つまり1日48回、1年間で17520回。

この1年間測定した中で一番高い値が基準となって翌年度の基本料金が決まる仕組みです。

その為、たったの1回、うっかりで電気の使用量が高くなってしまうタイミングがあると翌年の基本料金が跳ね上がるケースもよく見られます。

そのような事が起こらないようにデマンド値を自動で制御してくれる装置をデマンドコントローラーといいます。

今までは不確定だった基本料金を計画的に削減できる装置です。

使用量は太陽光発電で削減し、基本料金はデマンドコントローラーで削減するというダブルで電気代を大幅に削減できます。

※太陽光発電ではデマンド値を完全にコントロールする事はできません。

※デマンドコントローラーには手動と自動があり手動では完全にコントロールはできません。

8月分合計使用電力量:9,017kWh

契約デマンド 70kw×基本単価1281.24円/kw=基本料金89,687円

実際の8月のデマンド値のピークは38kwですが、昨年度のどこかの月に70kwまでピークが達してしまった事があるため、基本料金は70kwが基準になっています。

※各電力会社により表記、基本料金や電力量料金、追加や割引の項目は異なります。

あくまで一例ですのでご注意ください。各電力会社の料金はご契約の電力会社へお問い合わせください。

1年間測定した中の一番高い値が基本料金に

電力会社が1年間に測定した中で一番高い値を示した電気量を基準として基本料金が決められます。

一度でも最大需要電力が高い値を示してしまうと、その値を基準に翌年の基本料金が決定されるので電力会社からの使用明細を見て驚く方もいらっしゃいます。

デマンド値を制御して基本料金を削減

自動でデマンド値を制御してくれるデマンドコントローラーを導入し、最大需要電力のピークを超えないようにすることで不確定だった基本料金を計画的に削減します。

ご紹介するデマンドコントローラーは完全自動で細かい制御をするため、

勤務環境に影響を及ぼさず効率的に電気代の削減を可能にしました。

なぜ、低めのデマンド値

建物の上層階と下層階、あるいは北側と南側では日の当たり方や熱の伝わり方が異なるため、空調要求度も異なってきます。

ISSは特許技術の時分割デマンド制御方式でエアコン1台毎をきめ細かくコントロールできるため、一般的なデマンド・コントローラーのように最も条件の悪い部屋のエアコンに合わせてデマンド目標値を設定する必要がなく、低めのデマンド目標で運用が可能です。

気候に合わせてエアコン1台毎の節電量を自動コントロール

気候に合わせてエアコン1台毎の節電量を自動コントロール

常時、外気の温度と湿度を計測し、そのデータによる不快指数に応じて目標電力をあらかじめ設定した範囲内で自動的に変更する機能や、夏季/冬季制御パターンを自動切換えする機能で空調能力に余裕がある施設ではエアコンの無駄な運転を確実に防いで節電を図れます。

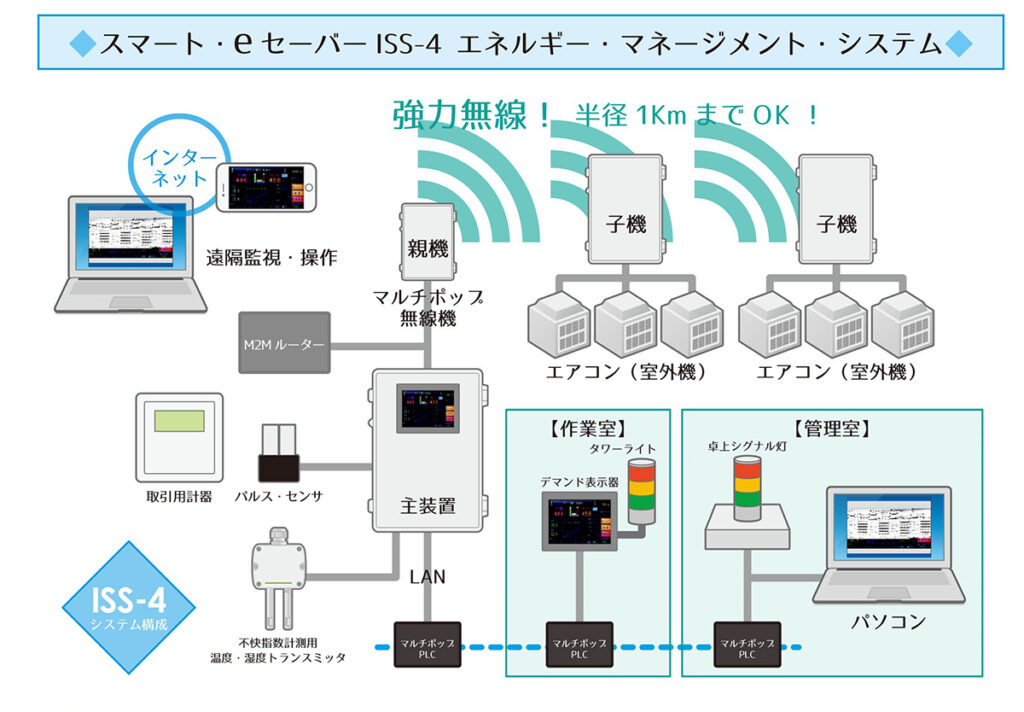

強力無線制御ユニットで配線工事を無くし、導入費用削減

強力無線制御ユニットで配線工事を無くし、導入費用削減

デマンドと使用電力量を大幅削減できる機能とともに、従来のシステム導入費の過半を占める配線工事費用も大幅に抑えられるマルチポップ強力無線制御ユニットとISSを組み合わせることで、一般的なシステムと比較して短期間に導入費用の回収が出来るシステムを構築できます。

無線制御ユニットは、不通時出力解除機能やアンサーバック機能を持つので、万が一通信障害が発生しても安心です。(オプションでメール発信も可能です。)

デマンド表示器器の増設が必要な時は、マルチポップPLC(コンセント通信)により配線工事なしで構内のどこにでも設置が可能です。

電気自動車との可能性 V2H

最近の市販されている電気自動車は産業用の蓄電池に匹敵するほどの大きな蓄電池を抱えています。

一方で規模の割に産業用蓄電池よりも安価で購入できるため、移動できる蓄電池として注目されてきております。

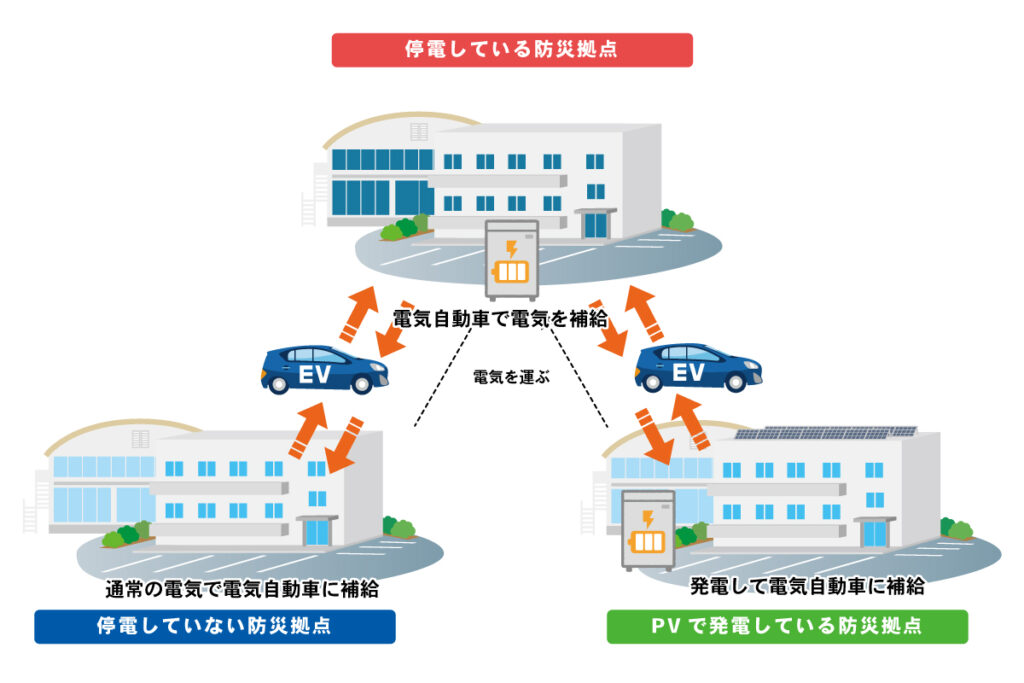

事業所の車両を電気自動車へ変えることで省エネ対策やBCP対策としても利用でき、停電していないエリアに充電しに行ったり、

停電していない支店から満充電の電気自動車を持ってくることにより絶えず災害時の電源供給が可能です。

このように電気自動車を蓄電池のように利用できるシステムをV2Hと呼びます。

平時でのV2Hの基本的な動作

昼間は太陽光発電の電気を需要家で使用したりします。足らない分は系統から購入します。

電気代の安い夜間は電気自動車などに充電を行います。

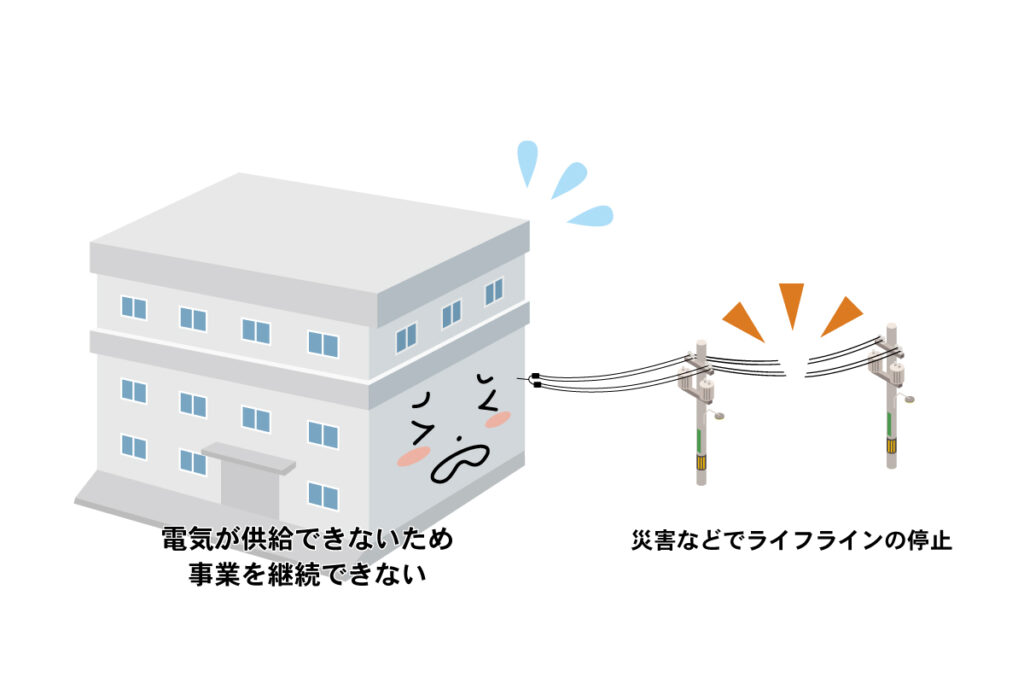

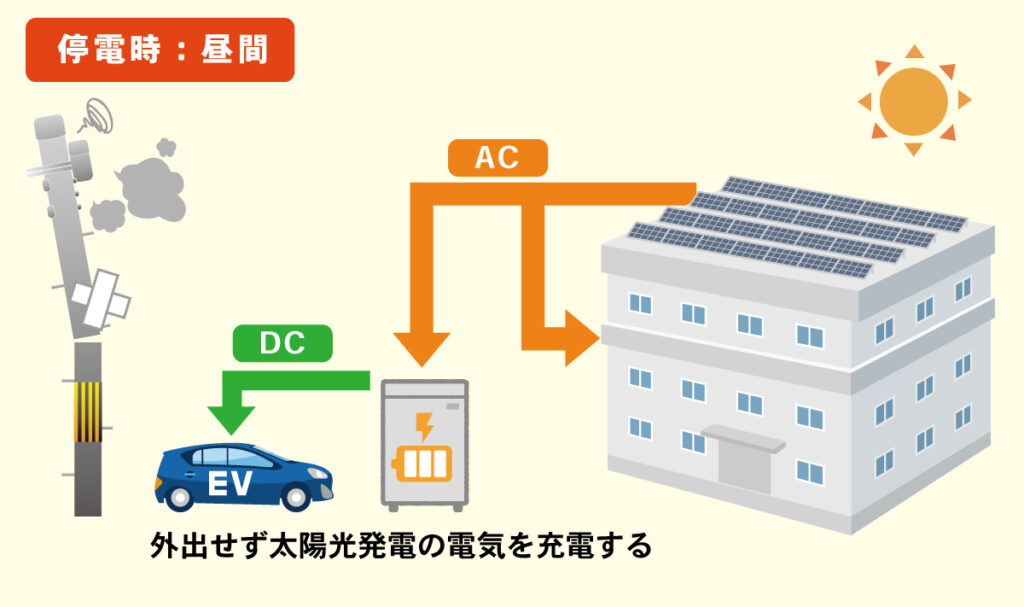

BCP対策としての使い方

停電時には、電気自動車を使用せずに、太陽光発電の電気を発電します。需要家には平時と同じ様に電気を太陽光から供給します。

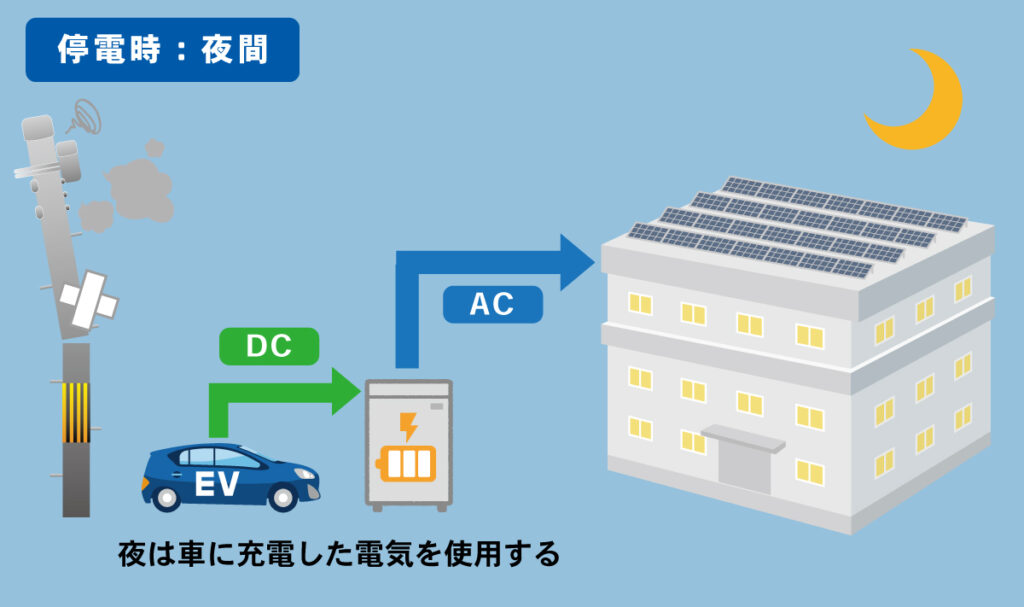

夜間は日中充電を行った電気自動車の蓄電池などを使用して、需要家への電気の供給を行い、事業の継続を図ります。

災害やテロなどで電気系統が断線した時に、電気自動車に溜めておいた電気を事業所へ供給し事業を継続を図る事も可能となります。

電気自動車は「走る蓄電池」なので、停電していないエリアへ充電しに行ったり停電していない事業所から満充電の電気自動車を持ってくることで絶えず電源の供給を行います。

太陽光発電システムと電気自動車(EV)の併用で停電時でもエネルギーの継続利用が可能!

太陽光発電とEVを連携することにより、電気の移送や防災拠点間の移動型電源としての利用が可能です。電気をためる・つかうのサイクルを長期的に回すことができ、災害時の避難所の運営に必要な電源供給が長期間可能となります。

停電していないエリア、停電復旧しているエリアの事業所から電気自動車が抱えている蓄電池へ充電し、災害地域などへの電気の持ち運びをすることで拠点間の電気の移送も可能になります。

事業所を災害などの非常時に電源を供給する災害対策拠点とすることで企業のイメージアップにも繋がります。

導入までの流れ

導入までの大まかな流れです。ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。

①お問い合わせ

②担当者よりご返信

③現場調査

(無料)

④売電シミュレーション作成

(無料)